Vita del Santo

Fede e medicina. Di pari passo, per tutta la vita, durante l’esistenza di Giuseppe Moscati. Nato in una famiglia di magistrati, si iscrisse alla facoltà di Medicina e a trent’anni era già medico stimato e affermato, capace di brillanti diagnosi. Per lui, il merito era della preghiera, «perché è Dio l’artefice della vita, mentre i medici non possono che essere indegni collaboratori». Subito dopo la laurea Giuseppe iniziò a lavorare agli Ospedali Riuniti degli Incurabili, dove in seguito sarà nominato primario. Nel 1906, in seguito a un’eruzione del Vesuvio che sommerse di cenere la zona di Torre del Greco, si recò subito sul posto per aiutare incessantemente e portare in salvo tutti i pazienti dell’ospedale, fino a pochi istanti prima del rovinoso crollo dell’intera struttura. Nel frattempo, oltre all’attività medica portò avanti quella di chimico, insegnante e ricercatore. Durante la Grande Guerra prestò assistenza medica a migliaia di soldati di ritorno dal fronte, senza fermarsi alla cura fisica, ma occupandosi anche del loro benessere mentale e spirituale. A Giuseppe sono attribuite diverse guarigioni miracolose, definite «complete e durature, non spiegabili secondo le conoscenze mediche». Papa Paolo VI lo proclamò beato il 16 novembre 1975 e il 25 ottobre 1987 fu canonizzato da papa Giovanni Paolo II: «Il movente della sua attività come medico non fu il solo dovere professionale, ma la consapevolezza di essere stato posto da Dio nel mondo per operare secondo i suoi piani, per apportare quindi, con amore, il sollievo che la scienza medica offre nel lenire il dolore e ridare la salute», disse il Pontefice nell’omelia.

Agiografia

«Lo piangiamo perché il mondo ha perso un santo, Napoli ha perso un esempio di ogni virtù e i malati poveri hanno perso tutto». Così si espresse un uomo anziano in seguito alla morte di Giuseppe Moscati, che spirò a soli quarantasei anni per un infarto, subito dopo aver partecipato alla Santa Messa e ricevuto la Comunione nella Chiesa di san Giacomo degli Spagnoli. Dai personaggi più illustri agli appartenenti ai ceti sociali più degradati, proprio a tutti indistintamente Giuseppe riservava lo stesso trattamento; o meglio, il suo studio privato era aperto soprattutto per coloro che non erano in grado di pagare la sua parcella, non solo visitati e curati gratuitamente, ma anche aiutati economicamente. Nella sua sala d’attesa campeggiava infatti la scritta: «Chi può metta qualcosa, chi ha bisogno prenda». Ai tanti poveri visitati a domicilio portava non solo assistenza sanitaria, ma anche aiuto morale e conforto spirituale. Sono tanti gli episodi che hanno contribuito a rafforzare il legame tra il medico e la zona partenopea, che in lui vide non solo una figura che rappresentava professionalità e salvezza, ma anche un fulgido esempio di abnegazione e attenzione verso i sofferenti e i bisognosi. Nel 1911, a Napoli si diffuse una potente epidemia di colera che lo vide in prima linea, senza alcuna paura del contagio ma con totale dedizione. Si impegnò anche nell’ambito della ricerca, che in quegli anni contribuì non poco al contenimento della malattia. Tuttora, la devozione della città di Napoli verso Giuseppe Moscati è tenace e molto sentita.

Intervista impossibile di Monsignor Felice Accrocca al Santo

Può l’esperienza della cura risignificare i nostri rapporti umani, soprattutto quelli segnati dalla malattia e dalla sofferenza? In che modo?

Certamente l’esperienza della cura può risignificare i nostri rapporti umani, e in modo – direi – qualificante, sia in positivo che in negativo. Se per cura intendiamo – e non può essere altrimenti – anche accoglienza, vicinanza, accompagnamento, allora capiamo subito che l’essere curati nella nostra umanità, cambia radicalmente le prospettive di vita. Al contrario, l’esperienza del rifiuto attiva un processo di chiusura non solo a livello affettivo-relazionale, ma anche clinico.

Come rompere il tabù della morte e recuperare una visione della stessa che ci apra alla vita?

Credo sia importante, a questo livello, porsi davanti alla morte con occhi di fede, ciò che può aiutarci a sentire la morte non più come inesorabile nemica, ma come compagna di viaggio, come parte della vita stessa. Francesco d’Assisi la chiamava “sorella”, perché è la “morte corporale” ad aprire a noi le porte dell’eternità. Vista sotto questa luce, la morte ci aiuterebbe anche a guardare alla vita in modo diverso, ad andare a ciò che è davvero essenziale.

A partire dalla tua esperienza di professionista e studioso, in che modo è possibile tenere insieme un’intelligente ricerca scientifica e una sana apertura alla fede?

Mantenendo anzitutto una grande umiltà, che viene dalla progressiva consapevolezza che le cose che non si conoscono sono molte più di quelle che si conoscono. La mèta ultima della ragione, poi, come diceva Pascal, è riconoscere che vi sono infinite cose che la superano: la ragione stessa, quindi, postula in qualche modo la fede. L’importante è che la ricerca sia seria, onesta, non mossa da alcun intento apologetico, mirante solo alla ricerca del vero, del bello, del buono.

Qual è la differenza tra professione e missione e come nella tua storia queste due dimensioni si sono intrecciate?

La professione è una scelta che compete a noi, a partire dalle nostre capacità personali e dalle, cosiddette, affinità elettive; la missione, invece, ci viene affidata da altri o, meglio, da Qualcun Altro, cioè da Dio, che agisce attraverso altri uomini. Nella mia storia queste due dimensioni si sono intrecciate in modo indissolubile, poiché per me progredire nella conoscenza ha significato corrispondere alla mia missione. Ho cercato, insomma, di tenere sempre insieme scienza e coscienza.

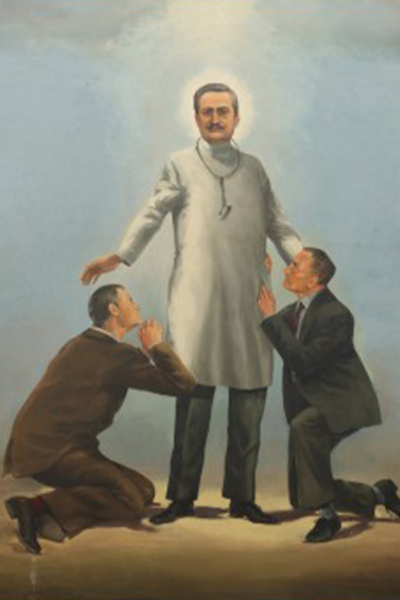

Segni iconografici distintivi

È ritratto con il camice da medico, in quanto la sua professione e il suo impegno verso i poveri e gli ammalati hanno caratterizzato tutta la sua esistenza. Talvolta viene raffigurato in compagnia di alcuni malati, a sottolineare il loro primato nella sua missione di medico.

Tradizione gastronomica legata al culto

A Napoli, nel giorno in cui si fa memoria del santo, si preparano piatti semplici e salutari, come zuppe a base di legumi o verdure, che riflettono la sua vita e il suo impegno verso i poveri.

Curiosità

Quando nel gennaio 1922 venne sperimentata l’insulina per la cura del diabete, Giuseppe Moscati fu uno dei primi in Italia a utilizzare quel procedimento terapeutico rivoluzionario. Fu un pioniere della moderna diabetologia ed endocrinologia.

Preghiere a San Giuseppe Moscati

O San Giuseppe Moscati,

medico e scienziato insigne,

che nell’esercizio della professione curavi il corpo e lo spirito dei tuoi pazienti,

guarda anche noi che ora ricorriamo con fede alla tua intercessione.

Donaci sanità fisica e spirituale,

intercedendo per noi presso il Signore.

Allevia le pene di chi soffre, dai conforto ai malati,

consolazione agli afflitti, speranza agli sfiduciati.

I giovani trovino in te un modello, i lavoratori un esempio,

gli anziani un conforto, i moribondi la speranza del premio eterno.

Sii per tutti noi guida sicura di laboriosità, onestà e carità,

affinché adempiamo cristianamente i nostri doveri, e diamo gloria a Dio nostro Padre.

Amen.

(di Autore Anonimo)

Tante volte mi sono rivolto a te,

San Giuseppe Moscati,

e tu mi sei venuto incontro.

Ora ti prego con sincero affetto,

perché il favore che ti domando

richiede un tuo particolare intervento.

(Nome) si trova in gravi condizioni e la scienza medica può fare ben poco.

Tu stesso hai detto: «Che cosa possono fare gli uomini?

Che cosa possono opporre alle leggi della vita?

Ecco la necessità del rifugio in Dio».

Tu, che hai risanato tante malattie ed hai soccorso tante persone,

accogli le mie suppliche e ottienimi dal Signore di vedere esauditi i miei desideri.

Concedimi di accettare la santa volontà di Dio

e una fede grande per accogliere le disposizioni divine.

Amen.

(di Autore Anonimo)

Fonti

- I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire, Luigi Luzi, Shalom Editrice.

- Il grande libro dei santi, dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, San Paolo Editore.

- I santi secondo il calendario, prefazione di Gianfranco Ravasi, edizioni Corriere della Sera.